黄斑浮腫の成り立ちと鍼灸治療のタイムラグのお話

【黄斑浮腫の成り立ち】

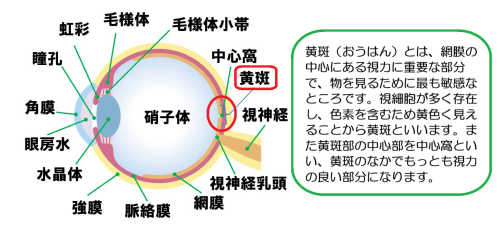

黄斑部とは網膜の中でも最も視機能に関係する部位で、下の画像のように少し凹んだ形をしたところを言います。

この黄斑に血液中の血漿成分が漏れ出した状態を黄斑浮腫と呼び、病名としては中心性漿液性脈絡網膜症ともいわれます。

また血漿成分が漏れ出す原因として、脈絡膜に出来た新生血管からの漏出が多いため、中心性漿液性脈絡網膜症の原因として脈絡膜新生血管がよく挙げられます。

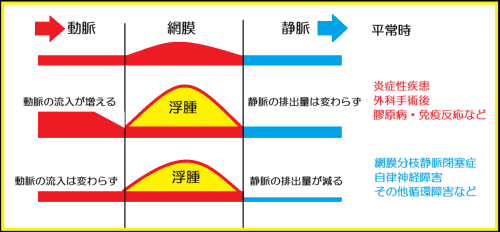

更に言うと、脈絡膜や網膜に流入する血液量(動脈血)と排出する血液量(静脈血)のバランスが崩れることで、網膜に血漿成分が漏れ出すため、網膜からの静脈が閉塞するような網膜分枝静脈閉塞症や、網膜付近に炎症を持つようなブドウ膜炎などでも黄斑浮腫は起こります。

これらを模式的に図に表すと次のような感じになります。

かなり簡略化して考えると、

網膜への動脈血量ー網膜から排出する静脈血量≒浮腫の量

ということになります。

つまりこの値が0(ゼロ)であれば浮腫は起こりませんので、どちらに対してアプローチするかは原因によるということになります。

一応鍼灸治療はこの両方にアプローチする可能性がありますが、これは経験則として考えているものですので、実際には分かりません。

上に挙げたような病名で来院された患者さんが、鍼灸治療により回復していることから予測して答えを出しているということです。

【鍼灸治療と効果のタイムラグ】

実際に鍼灸治療を受けて頂いた場合、病名を問わず共通しているのは、鍼灸治療開始から実際に浮腫が引くまでにタイムラグがあることです。

このタイムラグを減らす方法としては、投薬と鍼灸を同時に受けて頂くしかありません。

ただ投薬やその他の治療と鍼灸治療を同時並行して受けて頂くと、実際に何が効果があったかという効果判定が出来ません。

どうしても早く改善したいという方はこの方法を取り、何が効いたのかをはっきりさせたい方は鍼灸治療単独で受けて頂く形になります。

鍼灸治療にタイムラグが生じる理由としては、鍼灸治療が患者本人の体調や自然治癒能力に依存しているからです。

鍼灸治療は患者本人から分泌されるホルモンの働き、自律神経の働き、血管や脳内物質の分泌状況などにより、大きく回復度合いが変わります。

これが若い人や病歴が浅い人ほど治りやすい理由でもあります。

また黄斑浮腫においては、浮腫を減らすために網膜からの静脈血排出量が増えたとしても、動脈からは常に血液が流入している状態ですから、全体の浮腫が減るまでに時間がかかることは当たり前です。

その為、病状が悪い状態で来院された場合、鍼灸治療を受けているにも関わらず病状が一時的に悪化しているように見える場合もあります。

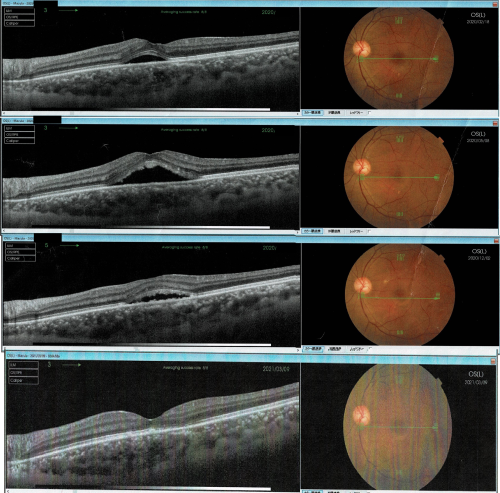

下の画像をご覧下さい。

この画像を見ると、施術を開始してからも症状が止まることなく浮腫が増えていることが分かります。

これはいわゆる瞑眩反応ではありません。

こうした一時的に悪化傾向が継続しているように見えるのは、鍼灸治療が患者自身の体力に依存して徐々に血流量を調整しているためだと思われます。

つまり悪化傾向は急には治まらず緩やかに回復に向かうため、悪化の勢いが止まるまでは上のような状況が見られるということです。

経験的には約1~2か月がこうした期間に当たりますが、一部の方では悪化の波が治まらないこともあります。

このことから当院では、約3か月で治療効果が見られない場合には話し合いの上で、鍼灸は不適応であったということで施術を中止することがあります。