眼科領域の鍼灸治療とは

当院で行う眼科領域の鍼灸治療(眼科鍼灸)とは、東洋医学による全身調整と、網膜や視神経の周囲への血流を増やすための鍼灸治療のことです。

東洋医学では、古くから多くの眼科疾患を適応疾患としてきましたが、現代においても、西洋医学では治療法が無いと言われている眼科疾患に対しても効果的に働き掛けることが出来ます。

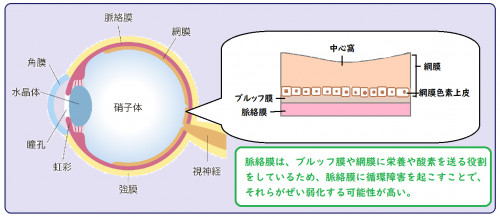

眼底部と言われる部分には、光を受け取り電気信号に変える網膜や、網膜の電気信号を脳に伝える視神経が存在します。

眼底部の網膜や視神経に送られる栄養や酸素は、豊富な血管網を持つ脈絡膜の血液が賄(まかな)っています。

そのため脈絡膜で循環障害が起こってしまうと、眼底部は栄養不良や酸欠を起こし、網膜や視細胞の機能が低下してしまいます。

しかも循環障害が長期に渡れば、網膜や視神経の細胞はやがて死滅し、やがて組織は変性を起こしてしまいます。

また老廃物を取り除くことも出来ないため、眼底部には活性酸素やドルーゼンと呼ばれる党派異物が溜まってしまい、網膜や視細胞は更に変性しやすくなります。

こうした循環障害を取り除くことで網膜や視細胞の能力を最大限引き出し、眼科疾患の発病を予防したり、既に発病した眼科疾患の進行を防ぐのが当院の鍼灸治療(眼科鍼灸)です。

【当院に来院される眼科領域の患者様】

・中心性漿液性脈絡網膜症

・正常眼圧緑内障

・近視性脈絡膜新生血管

・黄斑変性症

・網膜色素変性症

・特発性ブドウ膜炎

・甲状腺眼症(バセドウ病眼症)

・レーベル病(レーベル遺伝性視神経症)

・網膜剥離の手術後

・ドライアイ

・眼精疲労

・小児仮性近視

・その他、目に関する様々な症状

【当院で使用する簡易検査機器】

1.LCD視力表

2.鈴木式アイチェックシート

3.三田式万能計測器

4.ヘルテル眼球突出計

5.石原色覚検査表 国際版38俵

眼科で定期的に検査を受けていている方も多いですが、当院では独自に基準を設けることで、鍼灸治療の効果を判定しています。

同じ人が同じ機械で判断をすることで、眼科疾患の進行だけでなく、治療効果の判定にも利用出来ます。

【実際の鍼灸治療】

首や肩、背中の凝りを取り除きます

自律神経を調整します

網膜や視神経への血流を増やします

【治療頻度と効果が出るまでの時間】

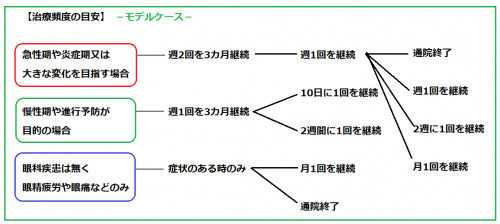

基本的には、眼科疾患が急性期の場合や、大きな治療効果を狙う場合には、週2回の頻度で3か月の鍼灸治療を行います。

その後は、変化が継続するようなら、様子を見ながら頻度を維持するか、頻度を減らすかの判断をすることになります。

また眼科疾患が亜急性や慢性(陳旧性)である場合や、眼科疾患の進行予防が目的な場合には、週1回から開始して、徐々に頻度を減らしていきます。

治療効果が出るまでの時間は、その方の状態によりかなり個人差がありますが、眼科疾患の発症から時間が早い程、短期間で変化が表れます。

また年齢が若く発症からの時間が短い程変化が表れやすく、体力が無い人や基礎疾患をお持ちの方ほど、変化が表れにくい傾向があります。

一般的には、機能的な変化(視力や視野の向上)は比較的早い時期(3週間~2カ月程度)に表れる傾向があります。

器質的な変化(新生血管の消失、出血痕の修復)は、その後しばらくしてから表れます。

詳しくはこちらをどうぞ<治療効果で大切な機能的回復期と器質的回復期のお話>

ただ3カ月以上経っても全く変化が表れない場合には、鍼灸治療の適応症ではない場合がありますので、話し合いの結果、鍼灸治療を中止することがあります。

勿論、治療を継続することも可能ですので、その場合にも患者様との話し合いの上で決定します。

【鍼灸治療の効果を最大限発揮するには】

鍼灸治療の効果を発揮する為には、先ず自分の体調管理が出来るようになることが重要です。

また更に重要なことは、自分の疲労度やストレスの度合いが、自分自身で分かるようになることです。

多くの眼科疾患の方は、自覚症状と他覚所見が一致していません。

自分に起こっている心身の問題が自覚出来ないことで、ついつい頑張り過ぎてしまい、気が付くと体調不良になっていたり、体調不良にすら気が付いていない方が多いようです。

そのため、なぜ眼科疾患になってしまったのかも分からず、

「目の疲れを感じていたが、大したことはないと思っていた。」

「肩こりや片頭痛があったが無視していた。」

「自分なりにバランスが取れた生活だと思っていた。」

といった状態で無理をしたことで眼科疾患を発症したり、悪化したりする方が多いようです。

ですから、単に自己管理が出来ていない人だけではなく、しっかりと自己管理されていた方であっても、無意識に無理をすることで発病や悪化することがあります。

そのため、計画的にしっかりとした休養や睡眠を取ること、オンとオフの切り替えをすることなども重要になります。

鍼灸治療には、睡眠を促す作用やリラックス作用もありますので、眼科疾患の治療にはとても適しているようです。

自己管理の中には、もう一つ大事なことがあります。

これはどの眼科疾患にも言えることですが、もしあなたが眼科疾患を発病された場合には、必ず禁煙だけはして下さい。

喫煙者の方は、鍼灸治療の効果が発揮しにくくなり、眼科疾患も悪化しやすくなります。

また、過度の飲酒も控えるようにして下さい。

高価なサプリメントを購入するよりも、先ずは喫煙と過度の飲酒だけは控えることがとても大事です。

【眼科に通う必要はあるのか】

基本的に鍼灸治療を受けるためだけであれば、眼科を受診する必要はありません。

眼科を受診する必要がある場合は、次の場合です。

①治療効果を客観的に判定したい。

鍼灸治療が確かに治療効果を挙げているかどうかを判定するには、眼科での画像診断がとても便利です。

そうした効果判定をすることで、本人のモチベーションアップや自分の体調判定にも眼科を利用出来ます。

②投薬も併用する必要がある。

緑内障の場合には、眼圧を下げる点眼薬は必ず続けて頂く必要があります。

またそれ以外にも、投薬と鍼灸治療を併用することで相乗効果が期待出来る場合には、眼科の受診と並行して鍼灸治療を受けて頂くことがあります。

③強度近視があり、定期的な受診が必要。

強度近視は、網膜剥離や緑内障などの眼科疾患を起こす原因になります。(正視の方の約2.5倍以上です)

その他の眼科症状でご来院されていても、定期的に眼科を受診することで、そうした眼科疾患を早期発見することが出来るため、強度近視の方は眼科を定期的に受診して頂いた方が宜しいかと思います。

④鍼灸治療の効果が見られない。

一定期間鍼灸治療を受けても体感的に効果が感じられない場合、改めて眼科を受診して頂いた方が安全です。

無駄に鍼灸治療を受けることを防ぎ、隠れた眼科疾患や他の疾患を見付けることが出来るかもしれません。

こうした場合には、当院から受診をお勧めする場合があります。

【鍼灸をいつまで受けるべきなのか】

鍼灸治療を受ける必要がある期間は、個人により変わります。

急性疾患であり、完治するような疾患(急性ブドウ膜炎など)であれば、眼科疾患の完治と共に鍼灸治療は終了となります。

また症状固定があるような疾患では、それ以上治療効果が期待出来ない場合、治療を中止することがあります。

例えば、甲状腺眼症による眼球突出であれば、眼窩内の炎症が治まり、脂肪組織が増殖し終わると鍼灸治療は中止となります。(外科手術の適応となるため)

そうした判断は、眼科での診断によりますので、基本的に当院でこれ以上は治療を行いませんということはありません。

当院では、基本的に患者さんが望む限りは治療を継続します。

一般的には、甲状腺眼症により眼科内の炎症が無くなると、それ以上の眼球突出軽減は起こらないようですが、鍼灸治療を受けて頂いている方の中には、眼球突出が軽減する方がいらっしゃるからです。

また眼科疾患が慢性的に進行する方の場合、症状が進行する限りは治療対象になるため、進行予防目的でご来院される場合には、通える限り通院して頂くことになります。

ただしその場合も、あくまでも患者さんが納得した上で通院して頂く必要がありますので、無理に通院して頂くことはありません。

通院の目的により、いつまで通うかを話し合いながら決定していきたいと思っています。

例えば、

・仕事を退職するまで

・趣味を楽しめる間

・子供が大きくなるまで

・70歳まで、80歳まで

・元気で外を歩けるまで

など、その方のライフスタイルに合わせて通院期間を設定して頂ければ結構です。

【居所の循環と全身状態】

鍼灸治療の効果が最も特徴的に表れるのは、網膜や脈絡膜、視神経が存在する眼底部の血流を、ピンポイントで狙うことが出来る点です。

こうしてピンポイントで働くことにより、眼科疾患の原因になる循環障害を速やかに改善し、眼科疾患の発病や進行を防ぐ働きがあります。

また眼科疾患によっては、眼科で局所的に投薬治療をされることがありますが、それでも効果が無い場合には、全身的な調整を行うことも必要になります。

中心性漿液性脈絡網膜症や脈絡膜新生血管では、局所的な鍼灸治療により2~3か月で急激に回復する例が多いですが、全身的な問題がある場合には効果が出にくい傾向があります。

水分代謝の異常は、眼底に浮腫を起こす中心性漿液性脈絡網膜症や、眼圧の高さや網膜の脆弱性により視神経が障害される緑内障にも大きな影響を与えます。

こうした全身の状態に問題がある場合には、粘り強く鍼灸治療を続け、全身状態の改善をしながら、局所循環の改善をしていきます。

特に循環器系(心臓、血圧)に問題がある方や、糖尿病の方、腎疾患などの水分代謝が悪い方では、局所的な鍼灸治療だけでは効果が挙がりにくいため、全身に対する治療が重要になります。

東洋医学を使うと全身状態の把握がしやすいため、病気未満の体調不良や数値化できない症状に対しても、的確に施術することが出来ます。